有一天,我聽了Will的兩集Podcast,那是他與Tiffany在討論稀缺思維與兒童青少年財商教育。這兩集我聽了兩遍,因為這讓我突然更懂了在麗芳Podcast裡學習到的東西,也讓我反思了教養目的這件事:自己到底要什麼、在做什麼,也就是麗芳常說的:「對議題的重新思考」—— 你對教養,要的是什麼?這答案沒有對錯,只是處於某個狀態下的暫時結論,甚至隨著自己的成長,看法也會改變、推翻。因此,我想先紀錄自己目前的想法。

另一方面,我也回想起,剛到工作室的時候,麗芳曾跟我說:「妳為孩子做太多了!」。其實,那時我不懂,只是認為,孩子不會,我為他做不是理所當然嗎?我也是在示範還有教他呀!但現在回頭想想,這當中有許多斷點與是否落地的問題,這部分先不討論。但在經過許多學習與累積之後,現在我慢慢理解了為什麼會被這樣提點?

因為我會剝奪孩子練習的機會,他沒練到,要怎麼學會?而我就會一直替他做,這樣不對吧?所以那陣子很常聽到大家說:「那等到孩子30歲的時候,也要叫媽媽幫忙嗎?」所以我的所作所為,應該是放在「陪他練習解決問題」,協助他長大能獨立自主。

原本,我對於「陪孩子練習解決問題」的認知就在這裡,我曾經寫過希望自己在60歲的時候,那時候的親子關係樣貌與孩子具備的能力。但好像沒有再往下挖,挖出那個更深層、更本質的東西。在聽了Will那兩集之後,似乎觸發到我更深的本質願望,而這好像將兩塊東西聯結了起來。也就是說,我從麗芳那學到的認知工具、思維模式,真的為我所用,能成為我往本質願望走的輔助,而不是只是「對,這很好,這很正確,應該要這樣」的認知而已。

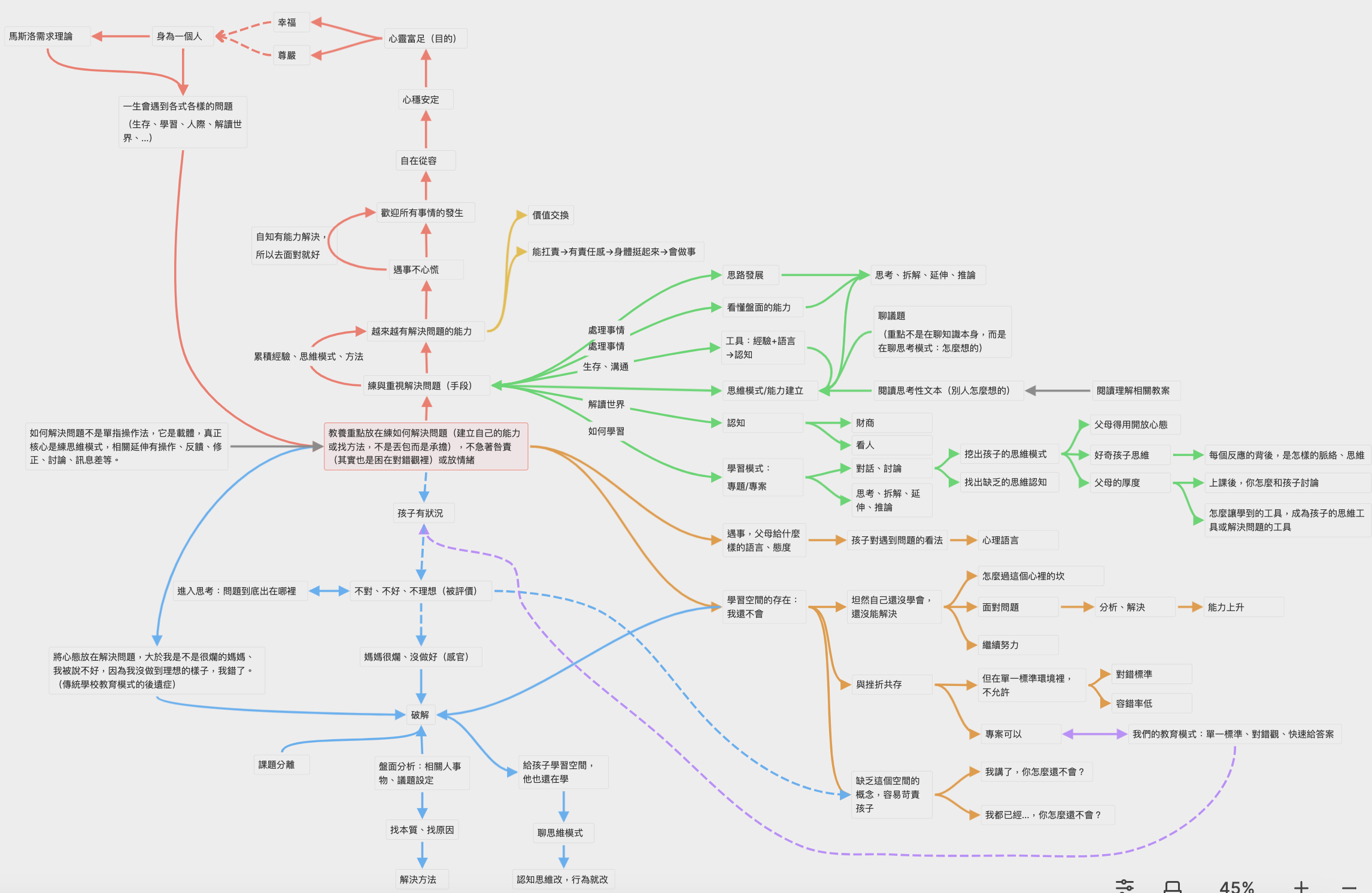

那個思路是這樣的:當一個人把焦點放在如何解決問題,那麼就會不斷地累積經驗與方法,也會越來越有解決問題的能力。當越來越有解決問題的能力,他遇事才不心慌。遇事能不心慌,他才有辦法說:「歡迎所有事情的發生」,這是因為他的底氣在於自知有能力去解決,所以去面對就好。就算還沒有能力,也是個練劍的機會。因此展現出來的是對外自在從容,對內心穩安定。心穩了之後,才能看清楚自己真正要的是什麼,然後踏實的去實踐。因為實踐了真心所想的東西,所以才能心靈富足,這是我真正希望孩子們能夠擁有的。這其中包含了幸福感與尊嚴感,我認為這是身為一個人的要件。孩子是一個人,從馬斯洛需求理論來看,身為一個人會有不同層面的需求,需求又會帶來許多層層面面的問題,而這些問題必須要能夠解決,才能越來越幸福。所以,既然這是我真正要的,我也應該要在這部分下功夫。

在麗芳Podcast裡,常聽到關於練習與解決問題的概念,例如說:看懂盤面的能力(怎麼處理事情的問題)、給孩子語言工具(生存、溝通的問題)、給孩子認知工具(怎麼解讀世界的問題)、思維模式或能力要怎麼陪孩子練、財商認知要不要給(錢怎麼來與怎麼理的問題)、要不要練怎麼看人(生存、尊重的問題)、關於學習模式的探討(怎麼學會學習的問題)等等等的。這些可能是議題,讓家長有機會去重新思考。或是,成為家長去實踐「自己真正要的東西」的過程中的工具或提供一個思考模式。

當你反推回來,把教養重點放在練如何解決問題 —- 不是單指操作法,它是載體,真正核心是練思維模式,相關延伸有操作、反饋、修正、討論、訊息差等。去建立自己的能力或找方法,不是丟包而是承擔。那麼你就不急著咎責(其實也是困在對錯觀裡)或放情緒。反而會開始在意,遇到事情的時候,自己是給怎樣的語言與態度,因為從麗芳Podcast裡學到,所謂「父母給的語言與態度,會成為孩子遇到問題的看法,甚至成為心理語言」的這個認知,此時會成為你的思考工具與模式,你會注意這塊。此外,所謂「學習空間」這個概念也是要放進來思考的。學習空間指的是,從不會到會的過程,並且與挫折感共存的空間。在這個過程裡,首先要怎麼坦然自己還沒學會、還沒能解決問題。該怎麼與這個狀態共存,卻又能過心裡這個坎,然後開始面對問題,開始努力,最後成為經驗,讓自己能力提升。在我們的教育環境裡,與挫折共存這件事很難健康的存在。因為我們有單一標準答案、容錯率低、要求快速反應,很難沉浸探索。也因為做家長的從小受的訓練是這樣,所以沒有「學習空間」這樣的認知存在,因此在孩子錯了或是你認為自己已經教了,但孩子依然不會的時候,感到焦慮、生氣、失望,容易去苛責孩子(停留在感官層面)。

這樣的逼迫感也會發生在我自己身上。當孩子有狀況,或者說不符合大人預期的時候,傳統教育的後遺症就來了,我馬上感受到:這不對、這不好、這不理想,也就是被評價的聲音在我腦海中響起。接下來,一方面因為缺乏學習空間概念與思維方式,所以轉而苛責孩子。另一方面,則進入感官:媽媽很爛、沒做好。這是我遇到的問題,怎麼辦?

在聽Podcast「事情發生先不要論誰對誰錯」這集的時候,我突然懂了,我不需要也不想陷在這種情緒裡,破解方法就是,我只要把目光放在如何解決問題上就好了。首先,課題分離,這是孩子遇到的問題,不是我本人,但我可能是關係人。接下來,盤面分析、找本質、找原因、思考解法。最後,給孩子學習空間。我自己都還在學了,孩子更是如此。把目光放在思維模式上,而不是行為上。因為思維認知改,行為就改。上面這些概念工具,都是在麗芳Podcast裡會聽到的。這就是我前面提到的,當你要的東西出來了,之前在Podcast裡學習到的、累積的、內化的,會成為自己的思考工具,甚至是思考模式。而這整個過程,跟我們自己在陪伴孩子練如何解決問題是一模一樣的。

後續若有我認為相關的麗芳Podcast內容,我會在此處更新。