麗芳很特別,她找的老師們也很特別,這陣子有幸可以接觸到不同的教育者,以及不同的教育思維,以至於當我在聽這一集的時候,更能給我許多啟發與思考。

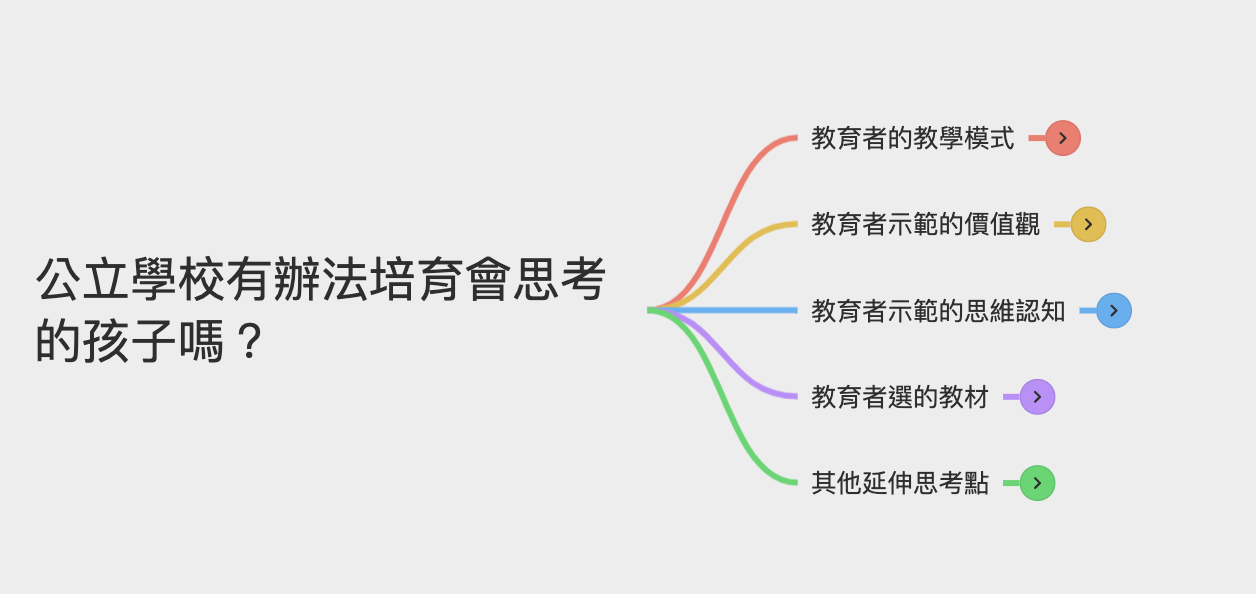

在這集裡,雖然麗芳是在描述與孩子去參觀博物館的過程,但從裡面可以反映出許多教育現況,以及值得細思的議題,包含:教育者的教學模式、教育者示範的價值觀、教育者示範的思維認知、教育者選的教材、其他思考點。

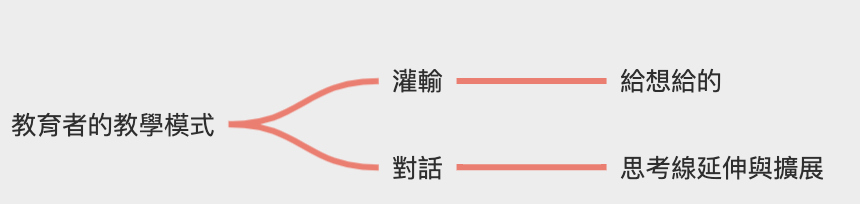

教育者的教學模式

過去,由於個人的學習經驗,我以為聽(老師)講是唯一的教學模式,很少有人會問你的想法,並指出邏輯盲點,或者延伸拓展你的想法。以至於長大後,當有人指正盲點或質疑(在正常語氣、情緒下),很容易覺得自己是被攻擊或是認定自己不夠好,腦袋裡不會出現一個叫做「就事論事」的思維認知。後來,看到麗芳的帶領模式、工作室其他老師的帶領模式,才逐漸明白,什麼叫對話式的教學模式。

傳統上,大部分人接觸到的教學模式,是坐好坐正安靜聽老師「教」東西給學生。教學的內容,是被分割好的,按照進度餵養的。我們可以想像得出,在這種模式下,教學現場要有哪些要件,才能達到這個目標。以及,培育出來的孩子,會是怎樣的樣貌?(延伸收聽:1312集 – 學校與社會的不同,你又沒有說?)

但還有一種教學模式,是對話式的,協助學生發展自己的思維,它注重的是學生思考線的延伸與擴展。它不會被限制生長的方向,不會有對錯的評價。不會有對錯是因為,想法有其形塑原因、有其當下時空、有其背景前提、有其角色立場等等。所以,為什麼要將重點放在對錯呢?反倒是延伸思維、交互驗證、指出盲點、顛覆認知,才能讓人有所突破,也更為有趣,不是嗎?

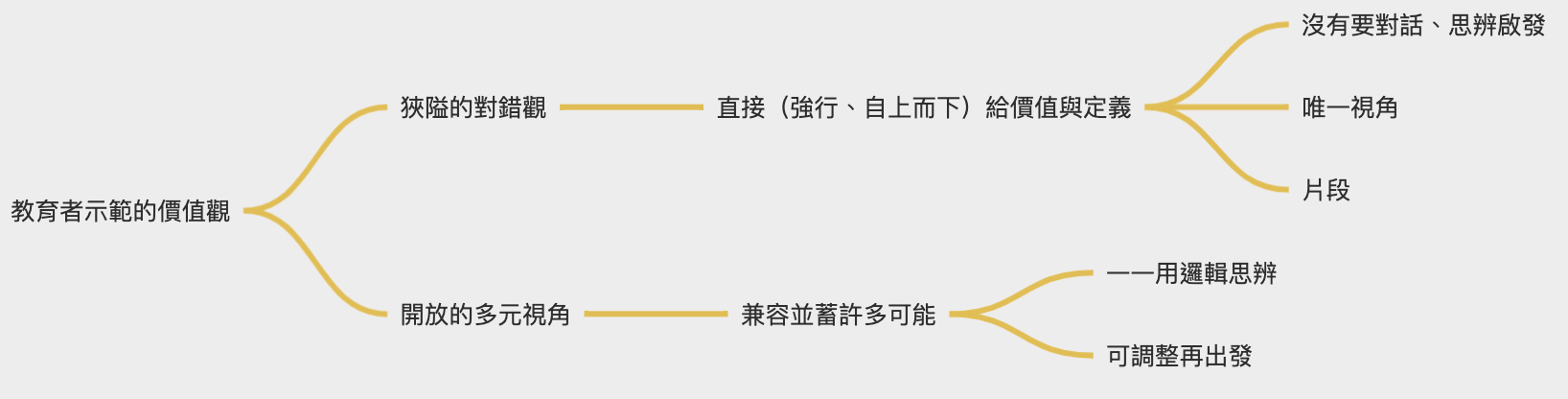

教育者示範的價值觀

沒錯,這很吃教學者的功力,我認為也隱含著教學者本身的學習模式,也代表著教學者的價值觀。

當我只有狹隘的對錯觀,認為價值只有是非黑白對錯,沒有灰色地帶、沒有其他可能,其實也代表我的生活經驗相對單純,或是個人成長速度較慢。對於一個一直成長的人來說,他的思維認知是一直擴展、一直翻新的,如果價值只有對錯,難道要說他是一直活在錯誤中嗎?

學校系統裡所教的知識,其實在現實中,還是不斷被研究著,所以就知識本身來說是會變動的。另一方面,某個知識、某個行為、某個事件的產生,不是從天上突然掉下來的,它都是有形塑的過程、進程與原因的。如果只是像片肉一樣把它切割下來,還給它價值定義,那麼是否只是期望學生把它吞下去就好,而不是學會如何看懂它的肌理來由、脈絡成相、系統影響等等。站在學生,一個人的人生立場,哪種對他而言才是能陪伴他長久,並且成為養育其他能力的基礎能力?

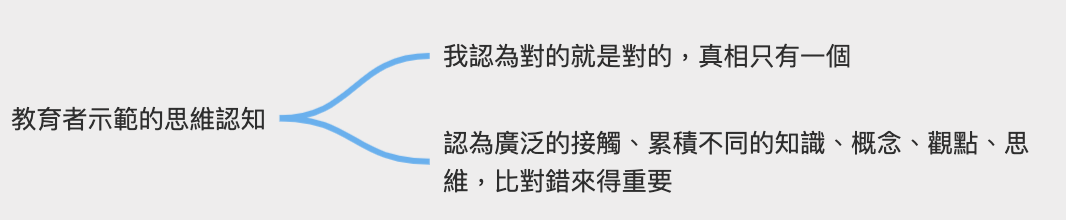

教育者示範的思維認知

價值觀的展現,某部分也是源於教學者的思維認知與經驗。如果要增加或是翻轉,會需要持續的刺激與時間。在我個人,我覺得很重要的是,在工作室裡要常常地與擁有這樣思維認知的人聊天,要去了解自己思維認知的形成原因,當你去探究這個部分,比較能理解自己,然後跳脫出來思考其他可能性。當你有新的認知,在實際運用上,也必須搭配新的語言。因為人會有慣性,即使你已經知道了新的概念,也必須要刻意使用。在帶領孩子上,新認知可以協助調整心態,但你脫口而出的話,也要是能協助彼此走上新的對話路徑才行。

對我而言,由於我的對錯觀很重,我也看到了我的孩子們被我不知不覺影響後的結果。他們認為事情有絕對的對錯,所以自己說出來的話會被評價。不敢說不會說,以至於在我了解對話的重要性之後,沒辦法產生對話,更沒辦法從中了解他們的想法。

我是如何慢慢發現自己是對錯觀很重的人?

除了前面提到與他人聊天,聽到其他人對議題與我不同的思維模式,去理解緣由之外。還有就是,當我在看麗芳的教案時,不自覺會想:「正確的答案是什麼?」。而當我和孩子在對話時,如果孩子沒辦法回答那個我預定的正確答案,我會感到緊張與焦慮,不自覺會引導孩子到我想要的回答(因為我會覺得那才是對的、讓我安心的),過程中如果孩子說不出我心中設定的答案,腦中的警鈴會一直響,口中說出的話是:「不是、不對,再想想」。

後來理解了麗芳設計的教案,是一個讓家長去和孩子聊天,並觀察孩子狀況與理解孩子思維模式的媒介之後,再加上在工作室環境的潛移默化,才有辦法開始練習新的語言,練習去好奇孩子的思考。所謂的新語言是指,當孩子回答後,我會開始說:「為什麼你會這麼想?」、「你怎麼判斷的?」等等,我們才能從孩子的回應,慢慢去理解他的思考模式,慢慢推測出孩子缺乏的思維、認知,慢慢去找出他的思考盲點。(例如:社會科因果教案)

如果,我只認為真相只有一個,我所認定的才是對的,那麼我就沒有機會聽到孩子的真正想法,也不會有機會協助他釐清盲點或誤會。如果他帶著這盲點或誤會繼續長大,往後的人生又會是如何?

這也會逐漸影響我的學習模式,從原本的權威、真理的唯一解,慢慢慢慢轉為理解思維,並且體認到廣泛的接觸、累積不同的知識、概念、觀點、思維,比對錯來得重要。

在工作室裡,我觀察到這樣的教學者也更能理解人的不同,更好奇孩子,因此能讓孩子自由的說話,卻又能帶孩子延伸思考,並指出孩子思維的盲點。

當初認識麗芳的時候,她就告訴我:「妳要去看別人的思維。」那時我不太明白,最近才慢慢有點懂了。麗芳早早把解方給我,但我也得讓自己的思維跟上,理解她為什麼這樣說,才能將解方發揮到最大的效力。

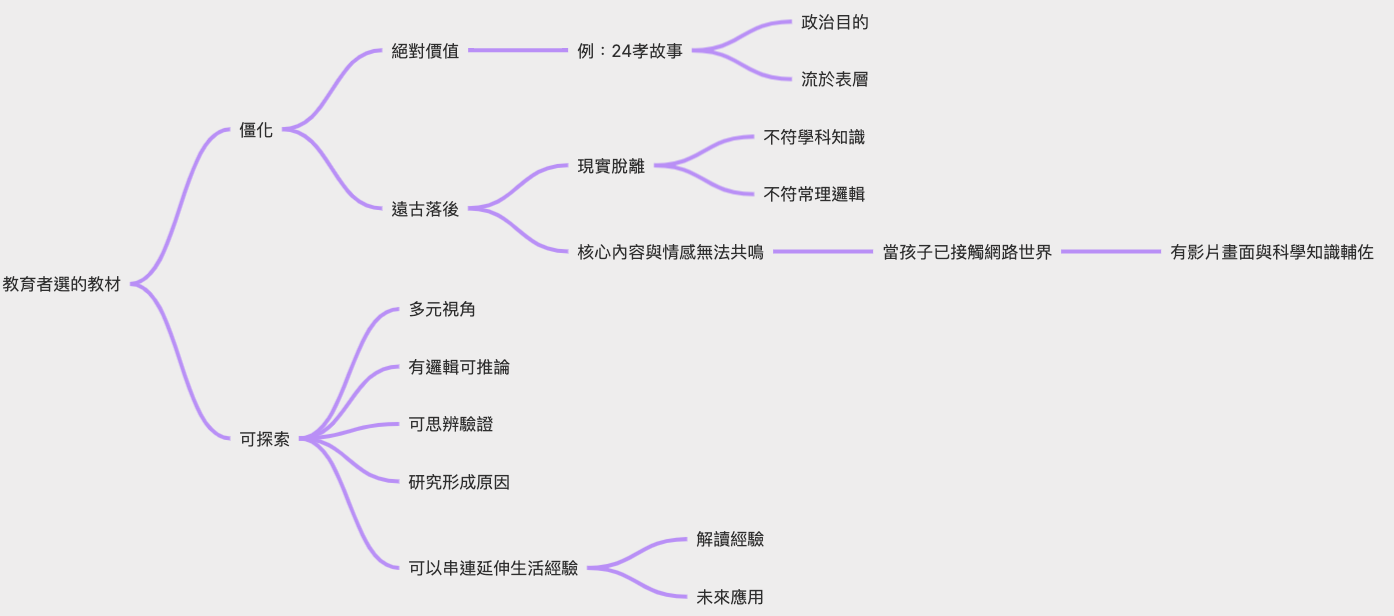

教育者選的教材

在教材(不限於紙本)這個部份,或許內容是中性的,但有討論空間的是,教材的呈現方式與討論它的方式。是具有絕對價值的灌輸,還是具備多元視角、有邏輯可推論、可思辨驗證的?是遠古落後的,還是可以探討形成原因、串連延伸生活經驗來啟發的?(延伸收聽:1325集-教材後面的思考語言)

在這個網路時代、AI時代,孩子很輕易的可以獲得資訊,過度僵化的的呈現方式,反而讓孩子對於內容無法理解,也無法產生共鳴,更無法思辨。那孩子們又會呈現什麼樣貌呢?

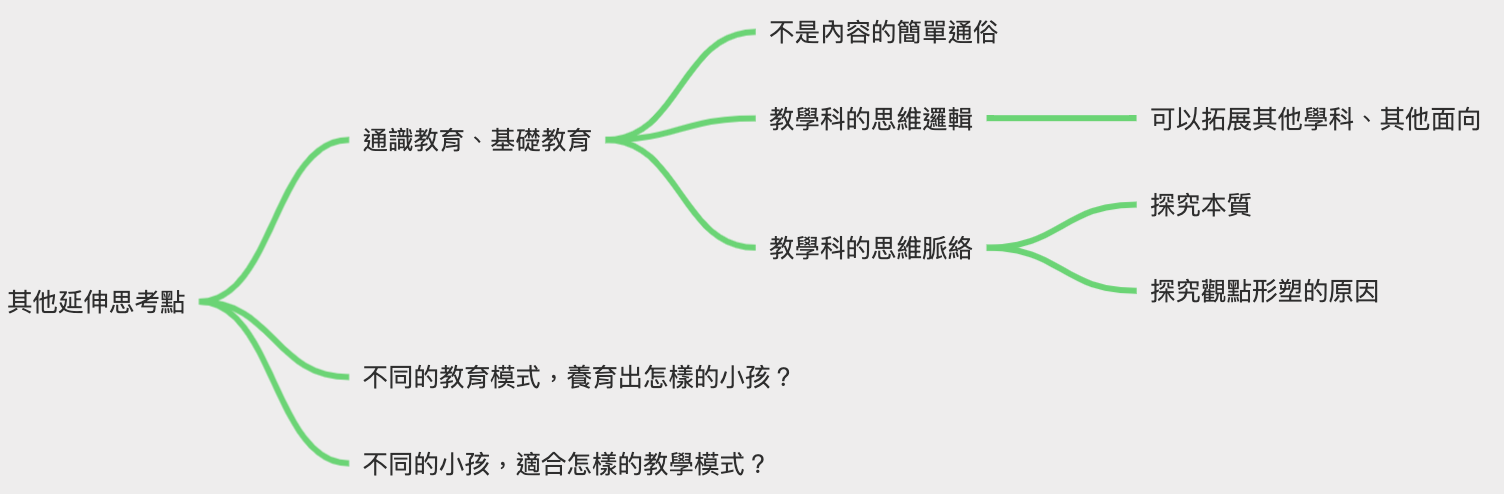

其他思考點

我想說的是,不是指什麼才是對什麼才是錯(又落於對錯觀),而是比例調和、思維認知的多元。畢竟,有些領域確實犯錯區間很小,要達成目標,也是要最小的犯錯。但孩子是一個人,他有其他人生面向,不能只有一種思考模式。

進一步也讓我思考,所謂的通識教育、基礎教育,應當不是指內容的簡單通俗,而是教學生學科思維的方式,這個思維邏輯,是可以拓展到其他學科、其他面向的。也教學生學科的思維脈絡,它在探究的本質是什麼,探究過程的各種觀點是如何形塑、打破、翻轉。這種能力的能力,才是我們更要學習的,因為這才能帶領我們走向未知的世界。

再往下想,不同的教育模式,養育出怎樣的小孩?而不同的小孩,又適合怎樣的教育模式?很推薦本集Podcast可以搭配「第1370集:人為什麼要深層思考?」一起聽,你才會懂,教養真的是因果。